以逸待劳的故事典故 三十六计以逸待劳的胜战故事

导读:以逸待劳的故事典故,你是不是想知道三十六计以逸待劳的胜战故事和以逸待劳的故事典故的相关内容,一起来看看吧! 三十六计,第四计历史典故——胜战计之“以逸待劳”! 第四计以逸待

以逸待劳的故事典故

你是不是想知道三十六计以逸待劳的胜战故事和以逸待劳的故事典故的相关内容,一起来看看吧!

三十六计,第四计历史典故——胜战计之“以逸待劳”!

第四计以逸待劳:

“困敌之势,不以战;损刚益柔”。

迫使敌人处于困难的局面,不一定要采取直接进攻的手段,可以以消耗的方式减损敌方的力量,从而壮大我方,利用强弱双方互相转化的原理来使敌人由强转弱。

这就是“以柔制刚”的攻敌办法。兵书上说:“凡是先到战场等待敌人者,他就显得安逸而有精力;而后赶到阵地仓促应战者,必然显得疲劳困顿。

【以逸待劳典故】

公元221年7月,蜀国刘备亲率大军攻打吴国,深入吴国境内。

吴国大都督陆逊,通过对吴蜀两军的兵力、士气以及地形条件等因素进行对比分析,认为蜀军实力强大、求胜心切,吴军应以逸待劳,避其锋芒,将蜀军引诱到吴国腹地山林地带再伺机将其歼灭。

公元222年1月~6月,吴蜀两军在夷陵地区相持不下,蜀军多次出战,吴军坚守不出。

由于远离后方,蜀军后勤补给十分困难,加上天气炎热,士气逐渐低落。陆逊得知后,认为决战时机已到,下令发动火攻,一举击溃蜀军。

历史案例:

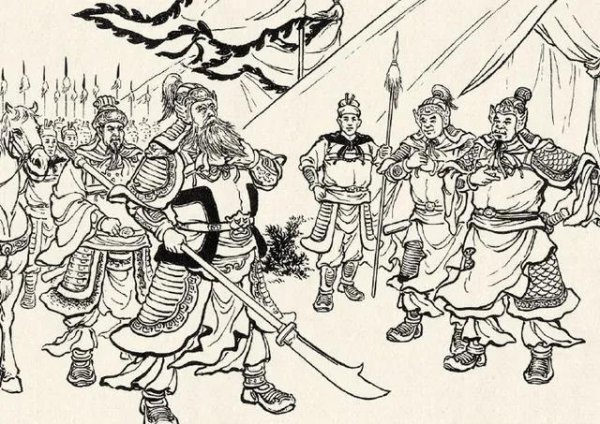

1.王翦伐楚:

公元前226年,秦国已灭掉了赵国和韩国,且屡屡击破楚军。秦将李信率领二十万军队伐楚,但他大意轻敌,中了楚将项燕伏兵之计,丢盔弃甲,狼狈而逃,秦军损失数万。

后来,秦王又起用已告老还乡的王翦。王翦率领六十万军队,陈兵于楚国边境。楚军立即发重兵抗敌。老将王翦毫无进攻之意,只是专心修筑城池,摆出一派坚壁固守的姿态。

两军对垒,(Z-Z)一触即发。楚军急于击退秦军,相持年余。王翦在军中鼓励将士养精蓄锐,吃饱喝足。秦军将士人人身强力壮,精力充沛,平时操练,技艺精进,王翦心中十分高兴。