诸葛亮北伐取得什么战果 诸葛亮北伐真的正确吗(3)

诸葛亮北伐取得什么战果

张郃是魏国的“国之名将”,张郃死,魏“举国震动”。这也是自定军山杀夏侯渊后,各国唯一一次战场杀名将。

因此,就战场成绩而言,诸葛亮虽“壮志未酬”,但表现仍然不乏亮点。

越战越强

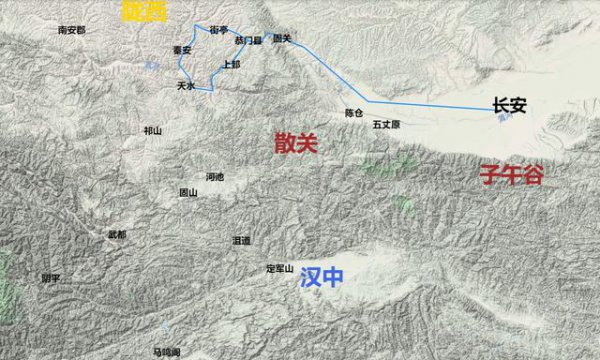

诸葛亮第一次北伐时,曹睿十分兴奋:蜀国这个弱小的国家,一直依托秦岭固守。现在主动跑出来送死,我们正好一举歼灭他们!

诸葛亮最后一次北伐时,曹睿给司马懿的指示是:“坚壁据守以挫其锋”,等他粮尽必然退去!

从企图一举全歼蜀军,到最后企图逼退了事,曹睿企图的改变印证了蜀军实力逐渐变强。

事实上,蜀军的战场表现确实越战越强。

第一次北伐时,诸葛亮自称:我军在箕谷、祁山的兵都多于对手,不能破敌反为敌人所破!可见兵贵精不贵多!

确实,前两次北伐时,蜀军或企图以街亭阻击魏军,或企图趁虚攻取陈仓,不敢与魏军主力野战。一旦张郃突破街亭或靠近救援,诸葛亮都不敢与战,只有立刻退兵。

可是,到了后几次北伐时,蜀军敢于在野战决战,并能够在野战中击败魏军主力。

最后,反而是占据绝对优势的魏军不敢野战了。

正如吴国张俨所说:诸葛亮提步卒数万,仲达(司马懿)据天下十倍之地,仗兼并之众,据牢城,拥精锐,却无禽敌之意,务自保全而已,使孔明自来自去。

可见,诸葛亮一边打仗,一边练军,在(Z-Z)中学习(Z-Z),军队越来越强,到最后一次北伐时,甚至克服了粮运困难,难怪对手司马懿感叹他为“天下奇才”。

战略意义:延缓实力失衡

诸葛亮北伐,在战略大势上所取得成绩也不应小视。

诸葛亮北伐之前,东吴也比较老实,只是在226年趁曹丕去世发起过一次试探性进攻,甚至还有些畏惧魏国,不敢称帝。

从诸葛亮第一次北伐后,吴国开始与蜀配合,此起彼伏。

正如魏臣高堂隆所言:由于“二虏(吴蜀)合纵,谋危宗庙”,使魏国“十万之军,东西奔赴,边境无一日之娱;农夫废业,民有饥色”。

吴蜀此起彼伏的北伐,使魏国中军来回奔波,边境地区不敢恢复生产。

要知道,魏国与吴、蜀的边境地区可不是什么雪域草原,而是关中、淮南、荆州,这些原本天下经济基础最好的地区!

魏国占据中原、关中等精华地区,但是因为中原地区在汉末军阀混战中破坏最大,因此在国力上并没有绝对优势。

如果任由魏国恢复生产,其发展速度将远远胜过经济正常增长的吴、蜀,优势将更为明显。

吴、蜀的北伐,使魏国在关中、淮南、荆州等地区的经济长时间无法正常恢复。

因此,魏明帝时期,“海内虚耗,事役众多”、“百姓积弊”,没有体现出国力优势。

魏国经济的爆发式增长,还是从邓艾“淮南屯田”开始。

而邓艾建议“淮南屯田”时,开头便是:现在三方边境已经***,战事出在淮南。

可见,诸葛亮、孙权的频繁北伐,打乱了魏国恢复生产的节奏,延缓了三方实力失衡。

威武自强:凝聚了内部

当初,东吴袭杀关羽后,曹丕问群臣:蜀会不会伐吴?

群臣都认为蜀国弱小,自身难保,不会伐吴。

唯有刘晔指出:蜀是小国,只有威武自强以示有余才能立国!关羽死了都不动手,怎么可能?

威武自强、以示有余,正是蜀汉立国的国策。

蜀国只有益州一州之地,如果不打出恢复汉室的旗号,怎么说明自己是一个中央政权而不是一个地方政权?

如果你蜀国是一个地方政权,统治益州的合法性何在?益州人士凭什么跟着你而不跟着曹魏?或者当初就跟着自守的刘璋不香吗?

因此,打出兴复汉室的旗号,是凝聚人心,证明蜀汉政权合法性的刚需。

积极进取,在蜀汉初期,确实赢得了益州各派的一致认同。

刘备攻汉中时期,大举征发,连诸葛亮都觉得过分了,正是益州本土人士杨洪提出“男子当战,女子当运”,不必疑虑!

可见,当“兴复汉室”有希望时,后来最为保守益州人士,当时的积极性比诸葛亮本人还大!

而诸葛亮的积极进取,也确实起到了凝聚人心的作用。

诸葛亮去世后,灵柩回到汉中。

由于许多大臣都前往汉中,影响了朝堂正常运作,后主严诏不许大臣擅自前往。不过,谯周却早已经动身,前去给诸葛亮奔丧。

谯周,是益州本土派的代表,后来是反对北伐,甚至主张投降的代表性人物。

当时,谯周第一时间给诸葛亮奔丧,足见当时益州各派的凝聚力。

而当时谯周劝后主不要铺张享受时,也是力陈“先主之志未成”,足见,当时实现“先主之志”,是包括益州本土派在内的各派共识,也是蜀汉凝聚各派人心的旗帜。

只是,诸葛亮及蒋琬、费祎去世后,蜀汉内政混乱,外战不利,使益州人士彻底失望,意识到蜀汉不可能成功,才转为最保守的“投降派”。

魏国的国力占据绝对优势,且在防御中占据地利,而领军将帅也都是一时人杰,这种情况下,要北伐成功,需要“神迹”。

诸葛亮不是神,所以北伐可能取得真正意义上的成功。

然而,诸葛亮仍然取得了一些成绩,着实不易。

把诸葛亮看成“神”,那他确实不合格,但把诸葛亮看成人,他便无愧“天下奇才”的美誉。

以上www.lingla.com带来的诸葛亮北伐真的正确吗跟诸葛亮北伐取得什么战果的全面方法讲解,希望起一个抛砖引玉能解决您生活中的问题吧。