李鸿章是好人还是坏人 如何评价李鸿章这个人

李鸿章是好人还是坏人

今天小编详解如何评价李鸿章这个人和李鸿章是好人还是坏人的生活小知识,很不错的经验小知识,建议收藏哦!

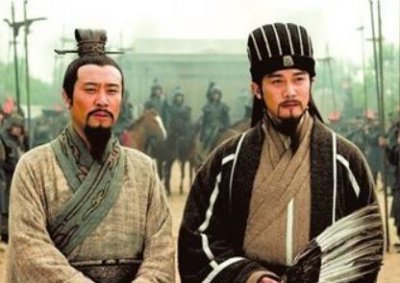

2003年有一部非常知名的电视剧,在一些影视剧评价的地方获得高分评价,可以说是“常青高分影视剧”。有些朋友一直以“艺术”的视角看待对其批评。然而,艺术没有善恶对错,人却得有。艺术至上不能妨碍对历史的借鉴,更不能以艺术的视角去阉割历史。

那么,这部历史剧获得高分其背后的逻辑是什么呢?其实很简单,就是下面的节标题。

150年来,西方强东方弱一直没有改变,20年内恐也无法改变,此剧长期高分很正常

毋庸讳言,自1840年后到如今的150年,西方强中国弱的形势并没有彻底改变。再加上,中国人口多、民族多,其内部又处在关键发展时期,所以,问题也就多。

因为每个人看待问题的角度不同,有些人就会认为:这是我们乃至整个东方在文明上不如西方。

从15世纪后期开始,东方就开始落后于西方,特别是16世纪以后趋势更加明显。自19世纪中期开始,在“第一次科技革命”前夜的英国敲开了我们的古老大门。

自此,对西方“忍耐”甚至“屈服”就是为国家民族好、就是理性的声音一直很强大。而这部电视剧背后的逻辑就是如此。

因为具有上述思想的人特别多,加上我们内部的问题,特别是中国长期具有的“鬼神思想”“封建迷信”“集体高于个人”等思维,具有一定西方思维,特别是150年的西方强东方弱格局下的话语权问题,西方的“个人至上”思维很有拥护者。

因此,拒绝权威、拒绝传统、拒绝强硬(对待西方霸凌)就成为一些人的“固有思想”。

可以说,这部电视剧只是一部打着“历史”为名,进行的一种“(Z-Z)剧”。从总体上看,是应和“宪政”思维,而“西方的宪政”与“三权分立”“多党制”都是遥相呼应的。而在其间,一些经济精英呼吁恢复“乡绅制”,这些都是在此思维下一种辅助思维。

那么,具体到这部历史剧中的李鸿章来说,在剧中张嘴闭嘴国家、百姓、国家弱。就好像他的心中装着百姓一样,就好像中国从“不弱”到“弱”没有他的责任一样。

问题是,这部历史剧也确实通过叙述角度、叙述阶段等以“艺术手段”为名,从来不说国家为何弱,以及弱的过程。

从1894年开始切历史,其本身就有问题

一部历史剧至少要交代“背景”。

中国在1884年之前算不上弱国,何以弱?

李鸿章、慈禧的责任是什么?

中国从“不算弱”到“真的弱”,他们的责任是什么?

你掐头儿去中间,只留下结尾,而且是被编排的光明化(因为国弱所以要委曲求全)的结尾,显而易见其本身就是将慈禧、李鸿章定位为:殚精竭虑、为国为民的形象。

你既然定位为这个好形象,那么与其竞争的对手们是什么人?无疑就是坏人了。

按照我们大部分人的思维特点——非黑即白、只看定性而不顾过程。所以,你对“坏人”的历史怎么做也就无所谓了。由此,我们看到,这部影视剧背后,多有虚构历史、阉割历史、转移历史情节的方式了。

例如虚构甲午(Z-Z)前李鸿章为了整顿军纪杀死自己的亲信、转移嫁接同治皇帝修圆明园被木材商欺骗放到反对修圆明园的翁同龢头上。

黄瑞兰根本没有被杀,而是早在甲午(Z-Z)前的中法(Z-Z)期间被李鸿章参劾去职。李鸿章为何参劾他?就是因为清廷得到其贪腐消息后要求李鸿章查访,即1884年中法(Z-Z)中“黄瑞兰前在直隶是否得力、有无劣迹。著李鸿章据实覆奏。”

李鸿章怎么说“(黄瑞兰)于兵船规制用法懵无所知。貌似质直、举动任性、办事糊涂、语言狂妄似有心疾。前已撤去差使。虽无实在劣迹,其人实不堪任用”。

也就是说大事化小了,他似乎有精神病,我早就把他撤了(有什么事儿与我无关)!

那么,同治修圆明园是发生在1874年,这离1894年有20年。而且,翁同龢是恭亲王奕䜣率领的“十大臣”反对重修圆明园中的一位。